知ってた定期。でも、書きたいのはそこじゃない。

欧州が進めてきたEV義務化政策と補助金制度は、限界に近づいている。EUが打ち出したエンジン車販売禁止には、欧州自動車メーカーが強く反発しており、2025年末までに見直される見通しだ。

ドイツでは2024年末まで予定されていたEV補助金プログラムが、2023年12月に突然打ち切られた。これにより、EV需要は急激に減速した。加えて、充電インフラ整備の遅れやバッテリーコストの高止まりも、EVシフトの障壁となっている。一方で、価格が高額な高級EVは補助金の対象外であり、補助金の有無が販売に直接影響を与えることは少なかった。

ドイツの補助金打ち切りは以前書いた。

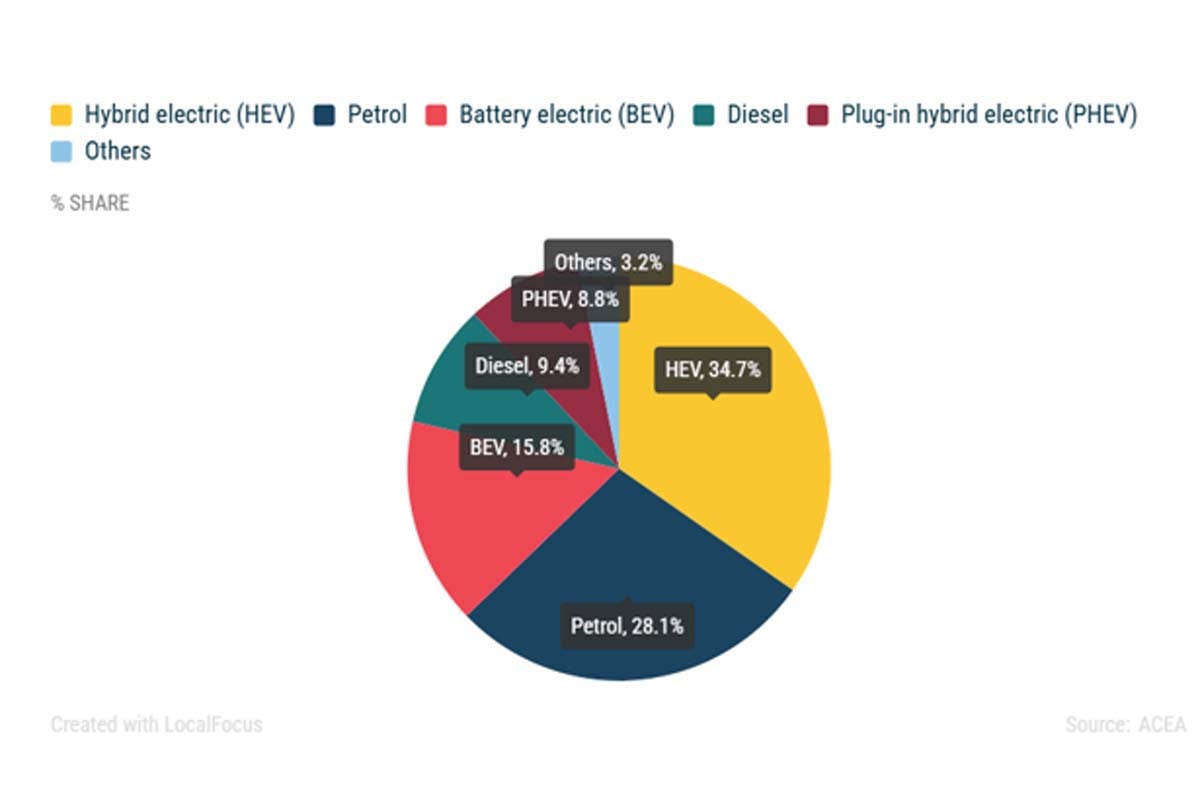

冒頭に書いた通り、突っ込みたいのはそこじゃない。章題で引用しにくいので画像で。まず1ページめ。

3ページめ。

本文の展開と章題が真逆であることにお気付き頂けただろうか。EV離れはしていても、EVに回帰してないだろ。誰が章題をつけたのかは知らないけど、署名記事なら著者かな?

「EV一択」は終了か? ポルシェ5400億円計上の衝撃、米中政策下で露呈した「脱エンジン路線」の限界

2025.10.3 鳥谷定(自動車ジャーナリスト)

なんで逆になってんだろう。ICEV回帰なら意味は通じるが。ICE(内燃機関)だけじゃなくHV/PHEVも含まれるからICEV回帰でもおかしいか。

回帰(かいき)とは一般にはもとの位置または状態に戻ること、あるいはそれを繰り返すこと。

それともEV回帰って話は19世紀まで遡るのか?やっぱり本文とはマッチしないわけだが。

1830年代(1832年 - 1839年の間に、正確な時期は不明)、スコットランドの発明家ロバート・アンダーソンが充電不可能な一次電池を搭載した世界初の電気自動車を発明した。

自動車は、18世紀に蒸気機関を用いた蒸気自動車として登場し、19世紀にはイギリスやフランスで都市間を移動するためのバスに用いられるようになっていた。19世紀後半、1870年代から1880年代にかけてはオーストリアやドイツでガソリンの内燃機関を用いた自動車の制作や特許取得が行われた。1896年に米国のヘンリー・フォードもガソリン自動車を開発し、1903年に自分の名を冠したフォード・モーター社を設立し、まずは2気筒エンジンの小さな車の製造・販売を開始、1905年には4気筒エンジン車を販売開始、1908年には改良のうえ、価格も比較的安く設定したフォード・モデルTを発売し、大人気となった。

電気自動車が1830年代、内燃機関自動車が1870年代から1880年代。電気自動車のほうが先に出て、主流にならないまま現在へ至る。EV回帰って19世紀まで遡る話なら意味は通じるが記事本文はそうなってないからね。

音楽とか絵画とかだと19世紀って結構すごいことになってるけど、今回は関係ないので省略。

あと、コメント欄にEV信者がいる。「ああ、まだ生きていたのか」と感慨深い。